| Home

| Archiv

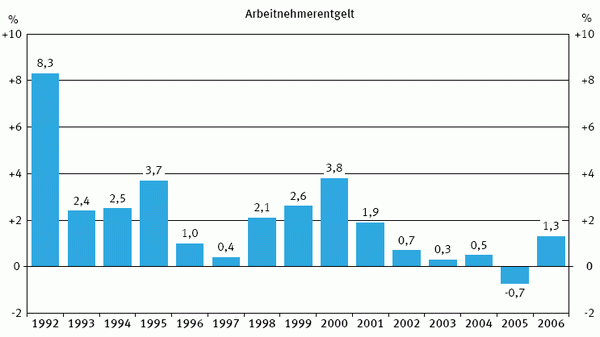

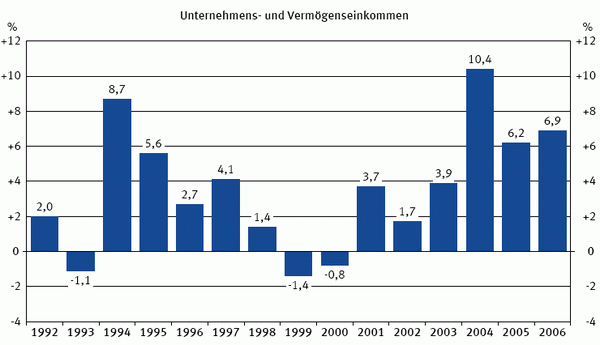

| Impressum 21. Dezember 2007, von Michael Schöfer Theorie durch Praxis widerlegt Die Arbeitnehmerentgelte, also die Einkünfte aus unselbständiger Arbeit, haben sich laut Statistischem Bundesamt in den letzten Jahren wie folgt entwickelt (Angaben vor Abzug der Preissteigerungsrate):  Die Unternehmens- und Vermögenseinkommen jedoch so:  Die unterschiedliche Dynamik hat dazu geführt, dass sich beide Parameter stark auseinanderentwickelt haben. Der Anteil der Bruttoeinkommen aus unselbständiger Arbeit am Volkseinkommen ist in den letzten Jahren dramatisch gesunken, ihre Höhe beträgt heute nur noch 65,6 Prozent. [1] Man muss schon bis Anfang der sechziger Jahre des vorigen Jahrhunderts zurückgehen, um einen niedrigeren Anteil zu finden. Dementsprechend ist der Anteil der Unternehmens- und Vermögenseinkommen gestiegen.   Die neoliberale Theorie behauptet seit jeher, dass sinkende Löhne die Gewinne und damit die Investitionstätigkeit der Unternehmen erhöhen. Dies entspricht dem angebotsorientierten Dogma (nachfrageorientierte Wirtschaftspolitik ist in diesen Kreisen verpönt). Investitionen schaffen wiederum Arbeitsplätze, dadurch hätten am Ende alle etwas davon. Helmut Kohls berühmt-berüchtigte Pferdeäpfel-Theorie: Es ist wichtig, was hinten herauskommt. Deshalb muss man das Pferd (= die Unternehmen) vorne kräftig füttern. Schade, dass die Praxis die Theorie widerlegt, denn die Investitionen der Unternehmen sind trotz Gewinnexplosion (gemessen an ihrem Anteil am Bruttoinlandsprodukt) seit langem kontinuierlich gesunken.  Wo bleibt dann das viele Geld, das unsere Wirtschaft verdient? Zu den Arbeitnehmern ist es nicht geflossen, das steht fest. Und der Staat leidet an chronischer Magersucht. Auf dem Kapitalmarkt ist das Vermögen dagegen enorm gewachsen. So sind etwa die Wertpapierbestände in den Bilanzen des Deutschen Bankgewerbes zwischen 1991 und 2006 von 332,2 Mrd. Euro auf 1.508 Mrd. Euro gestiegen (ein Plus von 354 Prozent). Die Einlagen von Banken wuchsen von 654,8 Mrd. Euro auf 1.777,8 Mrd. (ein Plus von 172 Prozent) und die Einlagen von Nichtbanken von 1.306,7 Mrd. Euro auf 2.704,7 Mrd. Euro (ein Plus von 107 Prozent). [2] Zum Vergleich: Das Bruttoinlandsprodukt ist im gleichen Zeitraum von 1.534,6 Mrd. Euro auf 2.309,1 Mrd. Euro gestiegen, das ist bloß ein Plus von 50,5 Prozent. [3] Dazu kommt das außerbilanzliche Engagement der Kreditinstitute - das sie allerdings, vgl. die aktuelle Krise auf dem amerikanischen Hypothekenmarkt, selbst nicht so genau zu überblicken scheinen. Hier liegen möglicherweise noch zahlreiche Leichen (sprich Risiken) im Keller.  "Solche Steigerungsraten kann man nicht durch reale Leistung zustande bringen. Zweistellige Gewinne gibt es, wenn überhaupt, nur beim Glücksspiel. Dort allerdings nur mit viel Risiko und niemals dauerhaft. Außer man mogelt permanent und zockt die restlichen Spieler ab. Dumm nur, wenn der Coup auffliegt. Dann ist die Pleite programmiert und der Hilfeschrei an den Staat folgt prompt. Genau an diesem Punkt sind die Bankenmanager in diesem Sommer gelandet. Um die selbst verordneten Traumrenditen zu erreichen, wurden Finanzpakete geschnürt, deren Risiken die Banker schließlich selbst nicht mehr überblickten, geschweige denn die Käufer der Pakete. Da wurde in den USA jedem noch so einkommensschwachen Haushalt zu verschleierten Bedingungen ein Kredit aufgeschwatzt, der die Traumrenditen der Banker und Hedgefonds einfahren helfen sollte. Dass die amerikanischen Arbeitnehmer mit einstelligen Einkommenssteigerungen auf Dauer keine zweistelligen Kreditzinsen zahlen können, kam niemand in den Sinn." [4] Über die jetzige Bankenkrise brauchen wir uns daher nicht zu wundern. Dem Ganzen liegt die Theorie zugrunde, dauerhaftes Wachstum sei selbst mit sinkenden Realeinkommen der Arbeitnehmer (sprich Konsumenten) möglich. Häufig werden sinkende Löhne sogar als Voraussetzung für weiteres Wachstum bezeichnet (z.B. Hans-Werner Sinn, Chef des ifo-Instituts, oder Meinhard Miegel, Mitbegründer des Instituts für Wirtschaft und Gesellschaft). Dem ist aber keineswegs so, das ist evident. Und wenn es zwischen Realität und Theorie Widersprüche gibt, liegt der Fehler in der Regel bei der Theorie. ---------- [1] Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Statistisches Taschenbuch 2007, Arbeits- und Sozialstatistik, Tabelle 1.9 [2] Bundesverband Deutscher Banken, Die Bilanzstruktur des deutschen Bankgewerbes, PDF-Datei mit 39 kb [3] Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Statistisches Taschenbuch 2007, Arbeits- und Sozialstatistik, Tabelle 1.2 [4] Frankfurter Rundschau vom 19.12.2007 |