| Home | Archiv

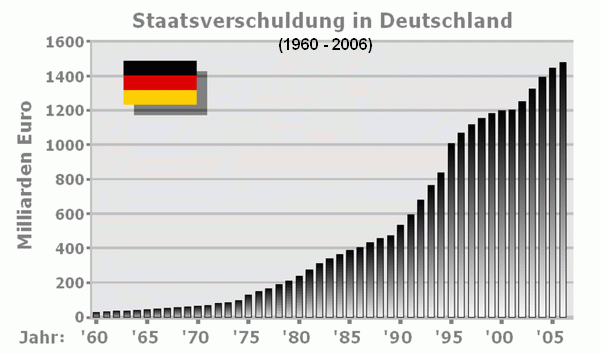

| Impressum 02. März 2008, von Michael Schöfer Soll man Staatsschulden verbieten? "Die CDU bereitet ein totales Neuverschuldungsverbot für Bund und Länder vor. 'Wir wollen es dauerhaft in den Länderverfassungen und im Grundgesetz festschreiben', sagte der CDU-Arbeitsgruppenvorsitzende für die Staatsfinanzen, Thomas Strobl, der F.A.Z.. 'Es muss ein Umdenken geben', mahnte er. 'Wir können nicht so weitermachen wie in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten, als wir neue Schulden angehäuft haben, selbst als es uns gutging.'" [1] Die Staatsschulden sind in der Tat enorm gestiegen. Insgesamt steht der Staat (Bund, Länder, Kommunen) mit 1,5 Billionen Euro in der Kreide - zweifellos eine enorme Belastung. [2] Allein in diesem Jahr müssen dafür rund 68 Mrd. Euro an Zinsen bezahlt werden, rechnet der Bund der Steuerzahler vor. [3]  [Quelle:

Wikipedia, Bild ist public domain]

Nun hat die Staatsverschuldung sicherlich eine enorme Höhe erreicht. Doch stellt sich trotzdem die Frage, ob ein verfassungsrechtliches Verbot der Schuldenaufnahme nicht kontraproduktiv und damit schädlich ist. Normalerweise stehen den Schulden nämlich entsprechende Investitionen in die Infrastruktur (Straßen, Kommunikation, öffentliche Gebäude etc.) gegenüber. Wir haben folglich nicht nur Verbindlichkeiten, sondern verfügen zugleich über die damit aufgebauten Vermögenswerte. Zu jeder vollständigen Bilanz gehören bekanntlich Aktiva und Passiva. Investitionen dieser Größenordnungen sind, das weiß jeder private Häuslebauer, nicht ohne Kredite zu stemmen. Allein aus dem Vermögen heraus ist in der Regel kein Hausbau zu finanzieren - es sei denn, man hat im Lotto gewonnen. Worauf es daher beim Schuldenmachen wirklich ankommt, ist die Belastung im Verhältnis zum Einkommen. Solange ich Zins und Tilgung schultern kann, sind Verbindlichkeiten keine schlimme Sache. Im Gegenteil, ohne die Möglichkeit, sich verschulden zu können, würden bei uns kaum Häuser existieren. Eine ganze Branche lebt von der Verschuldung anderer: die Banken. Und das nicht schlecht, wie wir wissen. Zudem sind Schuldtitel des Staates für die Anleger ein sicherer Hafen. Nehmen wir an, der Staat hätte keine Schulden mehr, wo würden sie dann ihr Vermögen investieren? Wahrscheinlich in wesentlich risikoreicheren Sektoren. Momentan erlebt der biedere, aber grundsolide Pfandbrief eine Renaissance - angesichts der anhaltenden Krise auf dem Kapitalmarkt wenig verwunderlich. "Wer auf Nummer sicher gehen will, sollte jetzt auf festverzinsliche Wertpapiere mit bester Bonität setzen, beispielsweise Pfandbriefe oder Bundesanleihen", rät Dr. Wolfgang Kuhn, Vorstandsmitglied der Südwestbank, den Anlegern. [5] Doch was passiert, wenn der Staat dereinst mangels Bedarf gar keine Bundesanleihen mehr ausgibt? Wer die sicheren Häfen peu à peu schließt, gibt die Anleger schutzlos den Stürmen des Finanzmarkts preis. Unter Umständen muss der Staat im Notfall, bevor es zu verheerend wirkenden Insolvenzen kommt, ohnehin rettend eingreifen. Es ist jedoch besser, ein System gleich von vornherein zu stabilisieren, als es im Nachhinein zu reparieren. Mit der Kreditaufnahme kann der Staat darüber hinaus Schwankungen beim Wirtschaftswachstum aufgefangen. In einer Rezession, in der es, um die Krise abzumildern, vor allem auf zusätzliche Impulse des Staates ankommt, wäre ein Verschuldungsverbot fatal. Ausgerechnet dann, wenn der Staat der Wirtschaft unter die Arme zu greifen hätte, müsste er seinerseits die Ausgaben zurückfahren, um keine Schulden zu machen. Ein positiver Rückkopplungseffekt: Je stärker die Krise, desto geringer die Staatseinnahmen, umso heftiger der Sparkurs, der wiederum die Krise verschärft. Ein umgekehrter Keynes sozusagen. Prozyklisches Verhalten hat aber in Zeiten, in denen es auf antizyklisches ankommt, verhängnisvolle Konsequenzen. So behandelt wird jede Wirtschaftskrise bloß noch schlimmer, denn eine Politik des "deficit spending" wäre nach einem Verfassungsverbot gar nicht mehr möglich. Ob ein Neuverschuldungsverbot der Weisheit letzter Schluss ist, wage ich deshalb zu bezweifeln. Das ist freilich kein Plädoyer für maßlose Schuldenpolitik. Alles ist, wie bei der Medizin, eine Frage der Dosis. Thomas Strobl (CDU) hat zumindest in einem recht: Wir haben es versäumt, in guten Zeiten Schulden abzubauen. Auch das hat John Maynard Keynes, was leider häufig übersehen wird, seinerzeit empfohlen. Befolgt worden ist es allerdings nie. Meines Erachtens gehört zur Begrenzung der Staatsverschuldung aber ebenso eine gerechte Steuer- und Abgabenpolitik. Der Staat hat nämlich die Schuldensituation durch seine Steuergeschenke an Besserverdienende und Unternehmen faktisch selbst herbeigeführt, die unteren und mittleren Einkommensbezieher wurden dagegen überproportional belastet. Wer die Staatsverschuldung abbauen will, sollte dabei in erster Linie auf Gerechtigkeit achten, sonst erntet er womöglich soziale Verwerfungen, gegen die die Probleme der jetzigen Staatsverschuldung geradezu harmlos sind. Fazit: Abbau der Staatsschulden ja, aber sozial ausgewogen. Trotzdem kein in der Verfassung festgeschriebenes Verschuldungsverbot, da wir in einer Krise alle notwendigen Werkzeuge zu ihrer Beseitigung brauchen. Deficit spending gehört dazu. ---------- [1] FAZ.Net vom 18.02.2007 [2] Spiegel-Online vom 19.02.2008 [3] Bund der Steuerzahler, Pressemitteilung vom 22.01.2008 [4] Spiegel-Online [5] Südwest aktiv vom 19.02.2008 |

||||||||||||||||||||||||||