| Home | Archiv

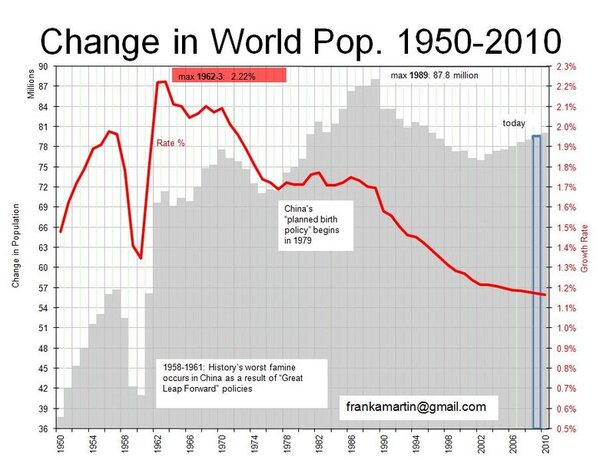

| Impressum 18. Juni 2011, von Michael Schöfer Verharmlosend Die Weltbevölkerung kann nicht endlos wachsen. Eine Binsenweisheit. "Wer in einer begrenzten Welt an unbegrenztes Wachstum glaubt, ist entweder ein Idiot oder ein Ökonom", sagte einst ausgerechnet der Ökonom (!) Kenneth E. Boulding. Ohne gleich an Katastrophen malthusschen Ausmaßes zu denken, ist das Bevölkerungswachstum dennoch besorgniserregend. Für Gérard-François Dumont, Professor für Geografie und Raumordnung an der Sorbonne (Paris), ist das alles jedoch nicht so dramatisch. Zu Recht weist er darauf hin, dass die Fertilität (Fruchtbarkeit) rückläufig ist und zu "einer spürbaren demografischen Entschleunigung" führt. "Das durchschnittliche Bevölkerungswachstum sank von seinem historischen Höchststand von jährlich 2 Prozent Ende der 1960er Jahre (als viele Länder mitten in ihrem demografischen Übergang steckten) auf 1,2 Prozent im Jahr 2010." [1] Anders ausgedrückt: "Die Zahl der Kinder bei Frauen im gebärfähigen Alter ist innerhalb von 35 Jahren weltweit fast auf die Hälfte geschrumpft. Heute bringen Frauen noch 2,6 Babys zur Welt. (...) Im Zeitraum 1970 bis 1975 hatten Frauen im globalen Durchschnitt noch 4,7 Kinder." [2] Dumont folgert daraus: Das demografische Phänomen des 21. Jahrhunderts wird die Überalterung sein, nicht die Übervölkerung. Gleichwohl wird die Zahl der Menschen - zumindest vorläufig - weiter ansteigen. Denn obgleich die Fertilität unbestritten gesunken ist, werden momentan - in absoluten Zahlen - trotzdem jedes Jahr mehr Erdenbürger geboren (siehe nachfolgende Grafik, der ansteigende graue Balken ab dem Jahr 2002). Dieser Trend wird sich erst umkehren, wenn der Anteil der Menschen im fruchtbaren Alter sinkt. Insofern ist Dumont, jedenfalls auf lange Sicht, zuzustimmen. Aber wie schon John Maynard Keynes treffend bemerkte: "Auf lange Sicht sind wir alle tot."  Änderung

der Weltbevölkerung in absoluten Zahlen (graue Balken) und

relativ in Prozentangaben (rote Linie) von 1950 bis 2010

[Quelle: Wikipedia, Bild ist public domain, Urheber: Pacomartin] Leider verharmlost der Professor für Geografie und Raumordnung die Brisanz der Bevölkerungsentwicklung: "Innerhalb von fünfzig Jahren hat die Weltbevölkerung (...) um 142 Prozent zugenommen - von 2,5 Milliarden 1950 auf 6,1 Milliarden im Jahr 2000. Nach der mittleren Projektion der Vereinten Nationen dürfte sie bis 2050 auf 9,1 Milliarden anwachsen. Müssen wir deshalb von Übervölkerung sprechen? Wenn diese 9,1 Milliarden geschlossen in die Vereinigten Staaten einwandern würden und der Rest der Welt völlig menschenleer bliebe, wären die USA immer noch dünner besiedelt als heute die Region Île-de-France", rechnet Dumont vor. [3] Hinweis: In der Region Île-de-France, größtenteils identisch mit dem Ballungsraum Paris, leben auf einer Fläche von 12.012 Quadratkilometer (= ungefähr die Hälfte der Fläche Mecklenburg-Vorpommerns) 11,7 Mio. Einwohner (Stand: Januar 2008). [4] Raumordnungstechnisch gesehen mag das sogar stimmen. Als ob es bloß auf den zur Verfügung stehenden Lebensraum ankäme. Der Platz, den Menschen zum Wohnen brauchen, ist nämlich irrelevant. Wichtig ist vielmehr deren Ressourcenverbrauch. Und die verbrauchten Ressourcen müssen natürlich irgendwo herkommen. So mögen fünf Hektar Ackerland eine vierköpfige Familie bei intensiver Nutzung vielleicht noch gut ernähren, wollen indes vierzig Familien von diesen fünf Hektar leben, sieht die Sache ganz anders aus. Und Ackerland ist bekanntlich nicht beliebig vermehrbar, es ist nur begrenzt vorhanden. Genauso wie fossile Energieträger. Deutschland verbrauchte 2010 mit seinen 81,772 Mio. Einwohnern 115,1 Mio. Tonnen Öl, das sind 2,9 Prozent des globalen Ölverbrauchs. [5] Würde jeder der inzwischen 6,93 Mrd. Erdenbürger so viel Öl verbrauchen wie ein Deutscher, käme das einem Verbrauch von 9.754 Mio. Tonnen gleich. Der globale Ölverbrauch von gegenwärtig 4.028,1 Mio. Tonnen würde sich mithin mehr als verdoppeln. Das ist selbstverständlich blanke Theorie, die realistischeren Aussichten sind aber keineswegs beruhigender. Der Weltenergieverbrauch soll Prognosen zufolge bis 2030 trotz verbesserter Energieeffizienz um voraussichtlich 39 Prozent wachsen - mit den entsprechenden Folgen für den Ausstoß von Treibhausgasen: "Der Anstieg der globalen CO2-Emissionen aus dem Energieverbrauch wird in den kommenden 20 Jahren durchschnittlich 1,2 % pro Jahr betragen (...). Das Ergebnis: Im Jahr 2030 werden die CO2-Emissionen um 27 % über dem heutigen Niveau liegen." [6] Das Ziel des Weltklimarats (IPCC), den Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur auf maximal 2 Grad Celsius zu begrenzen, was die Einhaltung eines Schwellenwerts für die Konzentration von Kohlendioxid in der Erdatmosphäre von 450 ppm (parts per million) notwendig macht, kann man damit vergessen. Denn dazu "müsste der weltweite Ausstoß von Treibhausgasen bis 2050 wohl um 50 Prozent (gegenüber dem Niveau von 1990) gesenkt werden. (...) Laut Wissenschaftlichem Beirat der Bundesregierung für Globale Umweltveränderungen dürfen weltweit zwischen 2010 und 2050 insgesamt nur noch 750 Milliarden Tonnen CO2 emittiert werden, um das 2-Grad-Ziel einzuhalten." [7] 2010 ist freilich der Ausstoß von Kohlendioxid um 1,6 Gigatonnen auf 30,6 Gigatonnen gestiegen - "ein Anstieg um knapp fünf Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2008, in dem 29,3 Gigatonnen ausgestoßen" wurden. "Nach Prognosen des Uno-Klimarats IPCC bedeutet das eine 50-prozentige Chance, dass die globale Durchschnittstemperatur bis zum Jahr 2100 um mehr als vier Grad steigt. 'Das Ergebnis wäre verheerend', warnt der britische Ökonom Nicholas Stern. 'Eine solche Erwärmung würde die Leben Hunderter Millionen Menschen in aller Welt bedrohen, zu Massenmigration und Konflikten führen. Jeder, der bei Verstand ist, würde versuchen, ein solches Risiko drastisch zu reduzieren.'" [8] Wer rechnet, erkennt auf Anhieb: In den nächsten 40 Jahren dürfen wir höchstens 750 Gigatonnen CO2 produzieren, das sind jährlich 18,75 Gigatonnen. Wir emittieren zur Zeit aber 11,85 Gigatonnen (= 63,2 Prozent) mehr, als uns die Klimaforscher zubilligen. Kurzum, entgegen dem Hinweis von Gérard-François Dumont auf die rückläufige Fertilität und dem Vergleich zwischen dem Staatsgebiet der USA und der Region Île-de-France kann man die Erde durchaus für übervölkert halten. Übernutzt ist sie allemal. Und das schon jetzt - nicht erst, wenn wir 9,1 Milliarden erreicht haben. Außerdem: Was Dumont unterschlägt: Die Region Île-de-France ist schließlich ohne Energie- und Lebensmittelzufuhren von außen gar nicht lebensfähig. Würde die Menschheit dereinst geschlossen in die Vereinigten Staaten übersiedeln, bliebe folglich das Problem unseres exorbitant hohen "ökologischen Fußabdrucks" vollkommen ungelöst (selbst wenn man sich dort physisch nicht zu Tode quetscht). Weltweit wurde 2007 die Biokapazität, also das was uns die Erde unter den heutigen Produktionsbedingungen dauerhaft zum Überleben zur Verfügung stellt, um 50 Prozent überschritten (2,7 Verbrauch zu 1,8 Kapazität). Die Deutschen übernutzten ihre Biokapazität um 168 Prozent (5,1 Verbrauch zu 1,9 Kapazität). Und die damals 308,7 Millionen Einwohner der USA überschritten die auf ihrem Staatsgebiet zur Verfügung stehende Biokapazität um 105 Prozent (8,0 Verbrauch zu 3,9 Kapazität). [9] Man stelle sich vor, es würden dort 9,1 Milliarden leben.  Die Welt - eingeteilt nach Ressourcenverbrauch [Quelle:

Wikipedia, Bild ist public domain, Urheber: Gromat]

Mit anderen Worten: Die Zahlenspielereien von Gérard-François Dumont hören sich zwar auf den ersten Blick gut an, halten aber einer genauen Überprüfung nicht stand. Das bedeutet, sie sind für die Widerlegung der Übervölkerungsthese nahezu wertlos, weil sie am Kern des eigentlichen Problems (dem Ressourcenverbrauch) vorbeigehen. Bezeichnenderweise fehlen in seinem Beitrag die Worte "Ökologie" und "Umwelt" völlig. Wie kann man das Problem der Übervölkerung erörtern, ohne überhaupt mit einem einzigen Wort auf die Umwelt einzugehen? Unverständlich. Und was will er damit beweisen? Rein ökonomisch, d.h. isoliert betrachtet, spielen die Änderungen des demographischen Aufbaus der Weltbevölkerung unstreitig eine wichtige Rolle, doch sind "Demographie" und "Übervölkerung" zwei unterschiedliche Paar Stiefel. Das eine hat mit dem anderen nur bedingt zu tun. Es ist wie dem Vergleich von Äpfel und Birnen: Eine im Durchschnitt ältere Menschheit ist eben per se nicht gleichbedeutend mit einem geringeren Umweltverbrauch. Und dass die Anzahl der Erdenbürger im 22. Jahrhundert altersbedingt sinken könnte, tröstet heute kaum. Andererseits: Wir können die Zahl der Menschen nicht halbieren. Alle diesbezüglichen Gedanken sind müßig, denn wohin soll die "überflüssige" Hälfte der Menschheit verschwinden? Will man sie ermorden? Und wer entscheidet, wer weiterleben darf und wer sterben muss? Eine Art Herrenrasse etwa? Das hatten wir schon einmal: 1933 bis 1945. Und genau dahin führen solche Überlegungen: zum Holocaust. Der einzige Weg ist, den ökologischen Fußabdruck der Menschen möglichst klein zu halten. Präziser: Wieder zu verringern. Wir müssen dazu nicht in die Steinzeit zurück, das geht auch mit moderner Technologie. Der Fortschritt bei der Nutzung der Erneuerbaren Energien steht hierbei zweifellos im Zentrum. Gérard-François Dumonts Verknüpfung von "Demographie" und "Übervölkerung" ist unglücklich gewählt, seine Zahlenspielereien sind zudem verharmlosend. Sie suggerieren: Es ist alles gar nicht so schlimm. Und genau das ist, wie wir gesehen haben, falsch. Die Lage wird nämlich immer schlimmer. ---------- [1] Le Monde diplomatique Nr. 9517 vom 10.6.2011 [2] Neue Zürcher Zeitung-Online vom 07.03.2010 [3] Le Monde diplomatique, a.a.O. [4] Wikipedia, Île-de-France [5] BP, Statistical Review of World Energy 2011, Seite11, PDF-Datei mit 7,6 MB [6] Deutsche BP, Energy Outlook 2030 - Deutsche Fassung, Seite 15 und 23, PDF-Datei mit 2,6 MB [7] Klima sucht Schutz, Klimaschutzkampagne wird vom Bundesumweltministerium, Das 2-Grad-Ziel [8] Spiegel-Online vom 30.05.2011 [9] Footprintnetwork, Excel-Datei mit 580 kb |