| Home | Archiv

| Impressum 13. Februar 2013, von Michael Schöfer Zurück zur "Beggar-my-Neighbour-Policy"? Die japanische Zentralbank überschwemmt derzeit auf politischen Druck hin die Märkte mit Liquidität, der Yen hat dadurch seit November rund ein Fünftel seines Wertes gegenüber dem Euro eingebüßt. Die Abwertung der japanischen Währung ist zumindest in Japan willkommen, weil man sich davon einen Impuls für den Außenhandel verspricht. Offiziell ist in Tokio von Deflationsbekämfpung die Rede. Schon mehren sich auch in Europa die Stimmen, Einfluss auf den Wechselkurs des Euro zu nehmen. Ein starker Euro, lautet die Befürchtung, schade der eigenen Wettbewerbsfähigkeit. Vor allem Frankreich drängt darauf, den Kurs des Euro nicht bloß den Märkten zu überlassen. So hat etwa der französische Staatspräsident vor kurzem in einer Rede vor dem Europaparlament eine "aktive Wechselkurspolitik für den Euro" gefordert. "Eine Währungszone muss eine Wechselkurspolitik haben, ansonsten wird sie mit einem Wechselkurs enden, der nicht dem wirklichen Zustand seiner Volkswirtschaft entspricht." [1] Offenbar ist mittlerweile auch EU-Währungskommissar Olli Rehn auf den fahrenden Zug aufgesprungen: "Eine Anhebung des Euro-Wechselkurses wäre vor allem für die südlichen Euroländer sehr schädlich." [2] Nun sollte man die Kirche zunächst einmal im Dorf lassen. Wie die Zehnjahresübersicht über den Wechselkursverlauf des Euro zum Yen und zum US-Dollar zeigt, war der Euro in dieser Zeit schon mehrfach stärker als heute - ohne dass seinerzeit die Welt für die europäischen Exporteure untergegangen wäre. In Panik zu verfallen ist erstens generell wenig ratsam und käme zweitens viel zu früh.  Wechselkurs

des Euro zum Yen

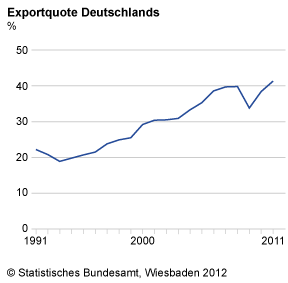

[Chart erstellt bei finanztreff.de]  Wechselkurs des Euro zum US-Dollar [Chart erstellt bei finanztreff.de] Aber es gibt auch grundlegende Einwände gegen eine politisch verordnete Währungspolitik. Beggar-my-Neighbour-Policy = "den Nachbarn zum Bettler machen" bzw. "schädige den Nachbarn": Durch die gezielte Abwertung der eigenen Währung soll auf Kosten der Handelspartner die Konjunktur angeheizt, der Außenhandelsüberschuss verbessert und die Arbeitslosigkeit verringert werden. Sie provoziert jedoch Gegenmaßnahmen, die zu einer fatalen Abwertungsspirale und dadurch zu erheblichen Wohlstandsverlusten bei allen Beteiligten führen kann. Eine politisch verordnete Währungspolitik erweist sich deshalb am Ende unter Umständen als äußerst schädlich. Weil es letztlich jeder tut, wäre überhaupt nichts gewonnen. Andererseits muss man konstatieren, dass Deutschland mit seinen riesigen Außenhandelsüberschüssen (zwischen 1992 und 2012 fast 2,3 Bio. Euro) faktisch eine permanente Beggar-my-Neighbour-Policy betreibt. Und die politisch verordnete Währungspolitik der Deutschen ist dabei der Euro. Bei einer Rückkehr zur D-Mark würde diese gegenüber den anderen Währungen stark aufwerten, was dann die deutschen Exporterfolge bestimmt massiv beeinträchtigt. Deutschlands Exportquote (Anteil der Exporte am Bruttoinlandsprodukt) betrug 2011 beeindruckende 41,3 Prozent, 1991 waren es noch bescheidenere 22,2 Prozent. [3] Durch den Euro wird der Wert der deutschen Exporte verbilligt, die Hauptleidtragenden sind momentan allerdings die Handelspartner in der Eurozone, die sich mit dem Wirtschaftsriesen Bundesrepublik gewissermaßen in einer Zwangsgemeinschaft befinden.  Die

Entwicklung der deutschen Exportquote

[Quelle: Statistisches Bundesamt] Durch eine globale Beggar-my-Neighbour-Policy, die mit Handelsbeschränkungen und Kapitalverkehrskontrollen einhergehen könnte (so jedenfalls die Erfahrungen aus den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts), hätten wir daher viel zu verlieren. Um unseren europäischen Handelspartnern trotzdem zu helfen, müssten freilich im Inland die Löhne steigen (höhere Löhne = mehr Importe). Leider liegt es genau hier im Argen, denn die Reallöhne sind hierzulande niedriger als vor 20 Jahren. [4] Den Vorschlag des französischen Präsidenten abzulehnen ist also eine Sache, sein Land jedoch nicht im Regen stehen zu lassen die andere. Das will heißen: Es genügt nicht, lediglich den Währungskrieg zu verhindern, weil er nur das Symptom ist. Die eigentliche Ursache sind nämlich die extremen Ungleichgewichte in der Weltwirtschaft. Doch die wiederum sind nur durch eine aktive Politik zu beseitigen, aber bedauerlicherweise hat man genau das viel zu lange nur den Märkten überlassen. Und die Märkte haben, das ist offenkundig, in dieser Beziehung kläglich versagt. ---------- [1] Faz.Net vom 05.02.2013 [2] Die Presse.com vom 12.02.2013 [3] Statistisches Bundesamt, Außenhandel, Exportquote Deutschlands [4] siehe Der Eindruck täuscht gewaltig vom 07.02.2013 |